自入学以来,2023级能源动力专业学位硕士研究生积极加入学院的科研团队,并在团队导师的指导下进行系统的科研训练,聚焦前沿科学,联合攻关能源动力领域关键问题,取得了阶段性成果。

近期,化学工程与能源技术学院2023级能源动力硕士研究生何睿智以论文第一作者,在《Desalination》上在线发表了有关多能耦合复合膜领域的最新研究成果。论文题为“Photothermal enhanced percrystallization using inorganic carbon membrane for mineral and water recovery”。肖烈晖博士为通讯作者,东莞理工学院为第一完成单位。

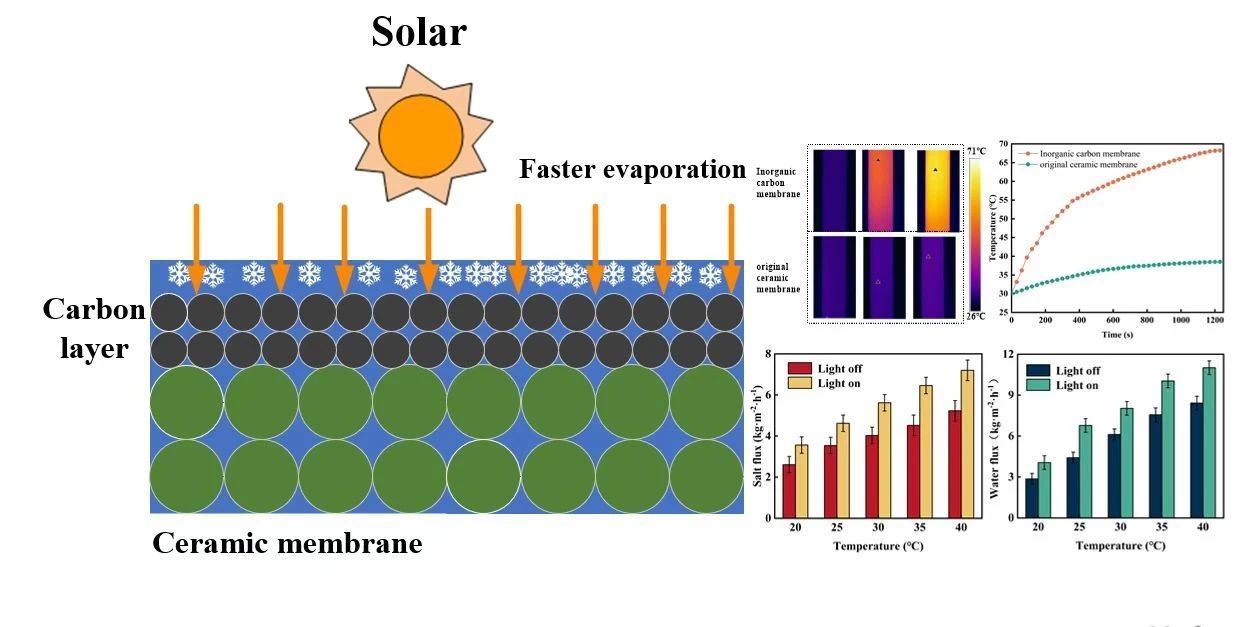

为解决传统采矿技术面临的资源短缺与环境污染等问题,团队创新性地开发了基于无机碳膜的光热增强膜结晶技术。通过高温碳化工艺在陶瓷基底表面构建了具有优异光热转换性能的碳层,成功制备出新型无机碳膜。实验表明,在1000 W/m²光照强度下,膜表面温度可快速升至70℃,显著提升溶液界面蒸发速率。该系统在40℃、25 wt%盐浓度条件下实现7.2 kg·m⁻²·h⁻¹的盐通量和11.01 kg·m⁻²·h⁻¹的水通量,较无光照条件分别提升38%和31%。

机理研究表明,碳层的光热效应有效降低了溶液界面液膜厚度,抑制晶体聚集现象,促进晶体喷射分离。通过优化操作参数,团队揭示了温度梯度与浓度极化对结晶行为的协同调控机制,实现了"盐壳脱落-块状喷射-晶体喷射"三种结晶模式的可控转化。该工作为液态矿产资源的高效回收提供了创新解决方案,同时为光热材料在分离工程领域的应用开辟了新方向。

此外,围绕“智能算法在热管理的应用”研究方向,化学工程与能源技术学院2023级能源动力硕士研究生尹炜星以论文第一作者,在热力学领域知名期刊《Thermal Science and Engineering Progress》发表了题为“Optimal design of a wavy Micro-Channel based on Multi-Objective genetic algorithm”的研究论文,通过多目标优化方法优化波纹MCHS的热阻(θ)和压力损失(Δp)。黄斯珉研究员和葛亚副教授为共同通讯作者,东莞理工学院为第一完成单位。

以上两位研究生均来自东莞理工学院“低品位余热低碳高效利用”研究团队,在团队导师的指导下先后完成了前沿课程学习、研究实践、学术交流、论文撰写等科研训练,在问题解决能力、协作与创新能力方面得到了提升。除了发表学术论文,两位研究生还先后在由香港理工大学2024年主办的第二届国际能源工程大会上作了题为《无机碳膜光热强化过结晶的实验研究》的学术汇报,以及在华南理工大学主办的第六届传热与节能国际研讨会上发表会议墙报。

(撰稿:谢尚芳;一审:杨慧茹;二审:尹建明;三审:廖文波)